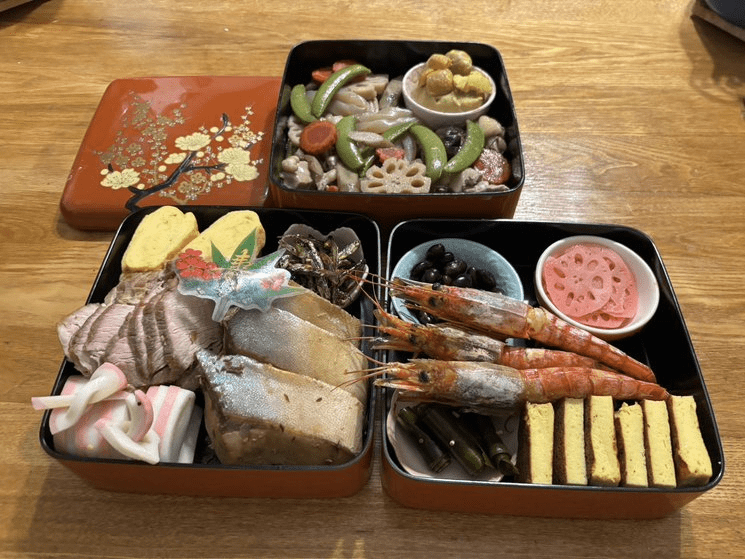

娘ちゃんと恒例になったおせちづくり

今は、10歳ですが、8歳ぐらいから自分で作り始めたので、3年目の突入しました。

レシピは、まだ頭に入っていませんが、あとはすいすい!盛り付けは私がまったく口出しできないです

そこで、来年はレシピも自分でチェックしてもらおうとブログに残してみました。

おせち料理は新年を迎えるために欠かせない伝統的な料理ですが、薬膳的な視点を加えることで、さらに体に優しく、効能もある一品にすることができます。

ここでは、おせち料理に使われる定番の料理から、薬膳の効能を取り入れたアレンジまで、幅広いレシピを紹介します。新年を健やかに迎えるために、食材の意味や体に優しいレシピを取り入れてみましょう。

娘に伝えたいおせち:薬膳で彩る健康レシピ集

買い物リスト

野菜・きのこ類

- 里芋(200g)

- にんじん(1/2本)

- れんこん(1/2節)

- ごぼう(1/4本)

- 生しいたけ(4枚)

- 絹さや(適量)

- 栗(適量)

肉・魚類

- 鶏もも肉(1枚・250g)

- 有頭エビ(8尾)

- 豚ももかたまり肉(450g)

豆腐・こんにゃく類

- こんにゃく(1/2枚)

- はんぺん(大1枚・110g)

- こんぶ

調味料

- うす口しょうゆ

- みりん

- 砂糖

- 牛乳

- 塩

その他

- 卵(4個)

- レモン(1/2個)

- かまぼこ

- 田作り(ちょっとしかいらないので市販品)

筑前煮レシピ

筑前煮(ちくぜんに)とは?

筑前煮は、鶏肉と根菜を中心に使った煮物で、おせち料理にも登場する定番料理です。おせちでは、「たくさんの食材を一緒に煮ることで、家族の結びつきを強め、豊かに暮らせるように」という願いが込められています。

薬膳的には、身体を温め、気血を補い、消化を助ける食材がたっぷり使われているため、冬の冷え対策や体力回復におすすめです。

材料(4人分)

- 鶏もも肉 1枚(250g)→ 気を補い、体を温める

- 里芋 4個(200g)→ 胃腸を整え、体の余分な湿気を取る

- にんじん 1/2本(100g)→ 血を補い、目や肌を健やかにする

- れんこん 1/2節(120g)→ 肺を潤し、乾燥対策に良い

- ごぼう 1/4本(50g)→ デトックス効果、腸の動きを良くする

- 生しいたけ 4枚(80g)→ 免疫力アップ、気を補う

- こんにゃく 1/2枚(150g)→ 腸をきれいにし、老廃物を流す

- 絹さや 適量 → 気の巡りを良くし、ストレスを和らげる

調味料(A)

- 水:カップ2

- うす口しょうゆ:カップ1/4

- みりん:カップ1/4

作り方

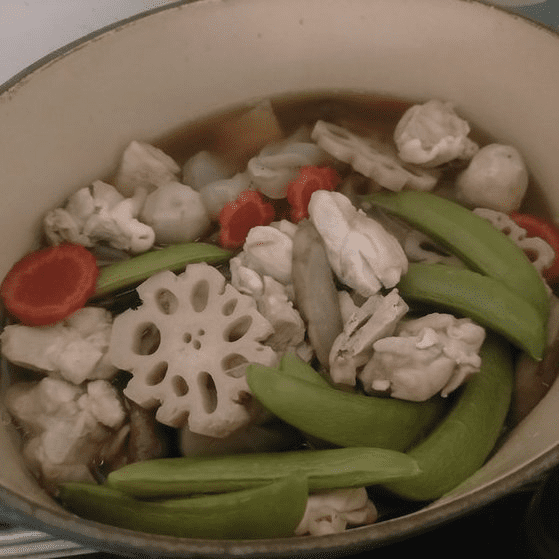

①食材を切る

食材が均等に火が通るように、大きさを調整して切ります。

→ れんこんは小さめ、ごぼうは薄めに切ると、同時に煮上がりやすい!

②湯通しをする(アク抜きの工夫)

鍋にたっぷりの湯を沸かし、

- 鶏肉以外の野菜を1分ほどゆでて引き上げる。

- 同じ湯で絹さやをさっとゆでて取り出す。

- 鶏肉を湯に入れ、表面が白くなったら冷水に取る。

→ このひと手間でアクを抜き、素材の旨みを引き出す!

③野菜を煮る

鍋に、絹さやと鶏肉以外の食材と【A】を入れ、落としぶたをして中火で煮る。(15~20分)

途中アクを取りながら、ゆっくり煮ていく。

→ 落としぶたをすると味がしっかり染み込む!

④鶏肉を加えて仕上げる

野菜が柔らかくなったら、鶏肉を加え、弱火で5分ほど煮る。

器に盛り付け、絹さやを散らして完成!

→ 鶏肉は最後に加えると、柔らかくふっくら仕上がる!

薬膳的ポイント

✔ 冷え対策 → 鶏肉、ごぼう、にんじんで体を温める

✔ 胃腸ケア → 里芋やれんこんで消化を助ける

✔ 免疫力UP → しいたけのβグルカンが風邪予防に◎

✔ 美肌&乾燥予防 → れんこんとにんじんで潤いチャージ

冬の寒さや乾燥から身体を守り、家族の健康を願う一品です!

しっとり伊達巻(26センチのフライパン1本分)

薬膳的な効能とおせち料理としての意味も込めて

【薬膳的な効能】

伊達巻に使う 卵 は、気(エネルギー)を補い、血を潤す作用があり、体調を整えてくれます。また、 はんぺん は消化を助け、胃腸に優しく、体の内側から温める食材です。 みりん や 砂糖 は、体を温め、血流を促進し、冷えを防ぐ効果が期待できます。 牛乳 は、身体に潤いを与え、肌の乾燥を防ぐ助けになります。

冬の寒さや乾燥が気になるこの時期にぴったりの食材で、温かく栄養たっぷりな伊達巻を作りましょう。

【おせち料理の意味】

伊達巻は、おせち料理の中でも「祝い肴」として、見た目の華やかさや縁起を担いだ料理です。「伊達巻」の名前は、江戸時代の伊達藩から由来し、“華やかさ” と “長寿” を象徴しています。卵の黄色は金運や繁栄を祈る意味も込められており、年始にふさわしいおめでたい一品です。

材料(26センチのフライパン1本分)

- 卵 …… 4個

- はんぺん …… 大1枚(110g)

- 砂糖 …… 大さじ2

- みりん …… 大さじ1

- 牛乳 …… 大さじ2

作り方

- 材料を準備する

- フードプロセッサーに 卵、はんぺん(ちぎって加える)、砂糖、みりん、牛乳を入れ、1分間しっかり混ぜる。

※フードプロセッサーが無い場合は、ハンドミキサーを使うか、はんぺんを滑らかに潰してから泡だて器でしっかり混ぜる。

- フードプロセッサーに 卵、はんぺん(ちぎって加える)、砂糖、みりん、牛乳を入れ、1分間しっかり混ぜる。

- 焼く

- サラダ油(分量外)を少量、温めた 26〜28センチのフライパン に流し入れ、1を流し入れる。

- 蓋をして強火〜中火で1分、弱火にして12分間焼き、火を止めた後、蓋をしたまま3分間蒸らす。

- 巻いて形を整える

- 焼き面を下にしてまな板に取り出し、左右上の3辺を1㎝ほど切り落とす。

- 切り落とした部分を下から約5㎝の位置に置き、ラップと巻きす(鬼巻きすがあれば、ギザギザがよりきれいに出来ます)を使って、手前からキツめに巻きます。

- 輪ゴムで止めて、約20分ほどおいて落ち着かせます。

- 仕上げ

- 焼き色が足りない場合は、弱火で12分のところを13分に延ばすと、より濃い焼き色がつきます。

ポイント

✅ フードプロセッサーで材料をしっかり混ぜることで、しっとりとした食感に仕上がります。

✅ 巻きすを使ってキツめに巻くことで、断面が美しく整います。

✅ おせち料理として、縁起を担いだ華やかな一品として、家族やゲストに喜ばれます。

✨ 縁起良い伊達巻で、明るく迎える新年を!✨

おせちの有頭エビの塩焼き(魚焼きグリル使用)

【薬膳的な効能】

エビ は、体内の気(エネルギー)を活性化させ、 血行を促進 する効果があり、冷え性の改善に役立ちます。また、エビは 腎(腎臓) を強化し、生命力を支えるとされています。

さらに、エビの殻は カルシウム や ミネラル を豊富に含み、骨を丈夫にする働きがあります。冬の寒さで冷えがちな体に、温かいエビの塩焼きはぴったりの料理です。

塩 の使用は、体内の余分な水分を排出し、 むくみ を解消する助けになります。

【おせち料理の意味】

エビは、 「長寿」 や 「健康」 を願う縁起の良い食材として、おせち料理に欠かせません。エビの形状が 「腰が曲がる」 ように見えることから、長生きや長寿を象徴すると考えられています。

また、エビの赤い色は 「赤富士」 を連想させ、 「幸運」 や 「繁栄」 をもたらすと言われています。お正月に食べることで、健康で幸福な一年を願う意味が込められています。

材料(4人分)

- 有頭エビ …… 8尾(大きめのもの)

- 塩 …… 小さじ1(エビの表面に振るため)

- レモン …… 1/2個(お好みで、焼き上がりに絞って)

作り方

- エビの下準備

- エビは頭の部分にひげがあるため、ひげを切り落としておきます。足も少し切り落とし、きれいに洗っておきましょう。

- 背中に少し切れ目を入れて、黒い筋(背ワタ)を取り除きます。

- エビに塩をふる

- エビの表面全体に 塩 をまんべんなく振りかけます。

- 10分ほど置いておくと、エビの旨味が引き出され、味がより深くなります。

- 魚焼きグリルで焼く

- 魚焼きグリルを予熱しておきます。中火~強火でエビを焼きます。

- エビをグリルに並べて、頭を下にして、5~7分程度焼きます。

- エビの表面が赤くなり、香ばしい香りが立ち上るまで焼きます(焦げないように注意しましょう)。焼き加減を見ながら、裏面を1~2分ほど追加で焼いても良いです。

- 仕上げ

- 焼き上がったエビを皿に盛り付け、お好みで レモン を絞って香りを引き立てます。

- そのままでも美味しいですが、少し酸味を加えるとさっぱりと楽しめます。

ポイント

✅ 魚焼きグリルを使用することで、エビの風味がしっかりと引き立ち、焼き色も美しく仕上がります。

✅ エビを焼くときは焦げないように注意し、表面がパリっと焼き上がるように火加減に気をつけます。

✅ 焼き時間はエビの大きさやグリルの強さによって異なるので、様子を見ながら焼きましょう。

✨ 長寿を願う有頭エビの塩焼きで、明るい新年を迎えましょう!✨

オーブンで作るヘルシー焼豚

豚ももブロックでさっぱり仕上げ♪薬膳的な効能もプラス

【薬膳的なポイント】

豚肉は、気(エネルギー)と血(栄養)を補い、乾燥しがちな冬の肌や喉の潤いを守る食材。特に豚もも肉は脂肪が少なく、消化に負担をかけにくいため、胃腸が疲れやすい年末年始にもぴったり。

また、タレに使う にんにく は体を温め、 はちみつ は潤いを補う作用があるため、乾燥が気になる季節におすすめです。

【おせち料理との関係】

焼豚は、おせちの「祝い肴」としても楽しめます。おせち料理には「長寿・健康・繁栄」などの願いが込められていますが、豚肉は「無病息災」、そして「家族の健康」を祈る意味があります。さらに、豚肉は中国では「富の象徴」とされることから、新年の福を呼び込む縁起の良い食材です。

材料

- 豚ももブロック …… 450g

- 塩こしょう …… 適量

【A】タレの材料

- 醤油 …… 50ml (腎を補い、寒さに負けない体に)

- みりん …… 50ml (胃腸を温め、消化を助ける)

- 酒 …… 50ml (血流を促進し、冷えを防ぐ)

- はちみつ …… 大さじ2(肺を潤し、喉の乾燥を防ぐ)

- にんにく …… 1かけ(血行促進・疲労回復)

作り方

- 下準備

- 豚ももブロックは常温に戻し、塩こしょうを全体に振る。

- オーブンを170℃に予熱する。

- 【A】の調味料をフライパンに入れ、にんにくはすりおろして加える。

- 強火にかけ、沸騰したら火を止めて冷ます。

- 焼く

- クッキングシートを敷いた天板に豚ももブロックをのせ、170℃のオーブンで50分焼く。

- 焼き終わったら、そのまま10分オーブンの中に放置する。

- 漬け込む

- ジップロックに冷ました【A】のタレを入れ、焼いた豚ももブロックを加えて漬ける。(1時間以上がおすすめ)

- 仕上げ

- 食べるときに薄くスライスし、タレをかけて盛りつける。

- レタスで巻いたり、おせちの一品としてお重に詰めたりして楽しんで♪

ポイント

✅ 低温でじっくり焼くことでしっとり柔らかに!

✅ タレは漬け込みすぎなくても、かけるだけでしっかり味がつく♪

✅ おせちの一品としても、普段のおかずとしても◎

✨ 縁起の良い焼豚で、新年を健康に迎えましょう! ✨

★簡単★裏技★ふっくら柔らか ぶりの照り焼き

茹でて作るから失敗なし!ふわふわで臭みなし♪ 生姜の力で身体ぽかぽか、薬膳的にも◎ おせちにもぴったりな開運レシピ!

材料(2人分)

- ぶり…2切れ

- 砂糖…大さじ2

- 醤油…大さじ2

- 酒…大さじ2

- みりん…大さじ2

- 生姜(すりおろしまたは薄切り)…適量

作り方

- フライパンにぶりとかぶるくらいの水を入れ、薄切りの生姜を加えて火にかける。身が白くなるまで茹でる。

- 途中でひっくり返し、全体に火を通す。

- お湯を捨て、調味料(砂糖・醤油・酒・みりん)を加えて煮立てる。

- 照りが出るまで煮詰め、お皿に盛り付けて完成!

薬膳的ポイント

- ぶり … 血を補い、体を温め、気力を充実させる。冬の冷え対策に◎

- 生姜 … 消化を助け、冷えを取り、風邪予防にも効果的!

- 醤油・みりん・酒 … 胃腸を整え、血行を促進する組み合わせ♪

おせちに込められた意味

ぶりは「出世魚」として知られ、成長とともに名前が変わることから 「出世や昇進を願う縁起の良い魚」 とされています。新しい年の飛躍を願うおせち料理としてもおすすめ!

ふっくら柔らかで縁起の良い照り焼き、ぜひお正月にもどうぞ♪

おせちのレンコンの梅酢あえ

【薬膳的な効能】

- レンコン:レンコンは 気(エネルギー) の流れを良くし、脾臓を強化します。消化を助け、食欲不振や胃腸の不調を改善する効果があります。また、レンコンには 免疫力強化 の効果があり、 風邪予防 にも役立ちます。

- 梅酢:梅酢は、 消化促進 や 体内の余分な熱 を冷ます作用があり、夏場の冷たい飲み物で胃腸が疲れているときや、デトックス 作用が期待できます。

- 大根:大根は 消化促進 や 利尿作用 があり、体内の余分な水分を排出する助けになります。特に 胃腸の働き を助けるため、消化不良や便秘の予防に効果的です。

- 人参:人参には ビタミンA(βカロテン) が豊富に含まれており、 目の健康 や 免疫力の強化 に貢献します。また、人参は体を温める作用もあり、寒い季節にぴったりの食材です。

【おせち料理の意味】

- レンコンは、その穴の開いた形状が 「先見の明」 や 「見通しが良い」 という意味を持ち、未来の安定や繁栄を願っておせち料理に使われます。また、「縁起が良い」 とされ、 縁起物 として好まれます。

- なますは、 お正月に食べることで「邪気を払い、健康を守る」 と言われています。 大根 と 人参 は 「新しい年を迎える清々しい気持ち」 を表し、 「浄化」 の意味も込められています。

- 梅酢は、梅の 酸味 によって、 「浄化」 や 「新年を迎える心の準備」 といった意味が込められ、 健康を祈る という願いが込められます。

レンコンの梅酢あえのレシピ

材料(4人分)

- レンコン …… 150g

- 梅酢 …… 大さじ2

- 白ごま …… 小さじ1

- 砂糖 …… 小さじ1(お好みで)

- 塩 …… 小さじ1/4

- 昆布茶 …… 小さじ1/2(お好みで)

- 水 …… 100ml

作り方

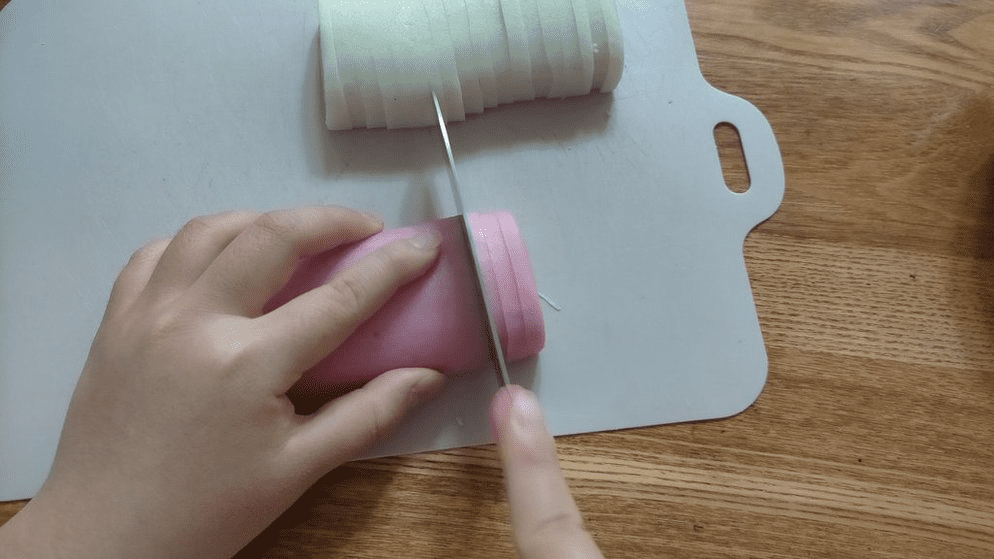

- レンコンの下ごしらえ

- レンコンは皮をむき、薄い輪切りにします。

- 変色を防ぐために、切ったレンコンは水にさらしておきます。

- レンコンを茹でる

- 鍋に水を入れ、沸騰したらレンコンを入れて5~7分ほど茹でます。レンコンが少し柔らかくなったら、取り出して水気を切ります。

- 梅酢の準備

- 梅酢に砂糖、塩、昆布茶を加えてよく混ぜます。お好みで甘さを調整しても良いです。

- 和える

- 茹でたレンコンがまだ温かいうちに、梅酢を加えてしっかりと和えます。

- 白ごまをふりかけて完成です。

昆布だけで作る昆布巻き

昆布巻きを作る際、具材を使わず、昆布のみで作るシンプルなレシピです。つまようじで止める方法は、見た目がスッキリしていて、おもてなしにもぴったり!

昆布巻きは「よろこぶ(喜ぶ)」の語呂合わせから、長寿や繁栄、幸せを願う縁起の良い料理とされています。薬膳的にも、昆布には「腎(じん)を養い、体内の余分な熱を調整」する効果があり、むくみ解消やデトックス、疲労回復に有効な食材です。

🍁 材料(10本分)

- 昆布(煮物用) … 30g(約10cm×5cmの長さにカットしたもの)

- つまようじ … 10本(昆布を止めるため)

🍁 煮汁

- だし汁 … 300ml

- 醤油 … 大さじ1

- みりん … 大さじ1

- 酒 … 大さじ1

- 砂糖 … 小さじ1

🍳 作り方

1. 昆布を戻す

- 昆布を水で30分〜1時間ほど漬けてしんなりさせます。戻しすぎると柔らかくなりすぎるので注意。

- 戻した昆布は水気を切り、5cm程度の長さにカットします。

2. 昆布を巻く

- 1本の昆布を平らに広げ、端からクルクルと巻きます。

- 巻き終わりは、つまようじを使ってしっかりと止めます。

3. 煮る

- 鍋に、だし汁・醤油・みりん・酒・砂糖を入れて、昆布巻きを並べます。

- 中火にかけて、沸騰したら弱火にし、20〜30分ほど煮込みます。昆布が柔らかくなり、味が染み込んだらOKです。

4. 冷ます

- 火を止めて、冷ましながら味をしっかり染み込ませます。

🌟 アレンジ&薬膳ポイント 🌟

- 昆布だけで作ることで、シンプルながら昆布の風味をしっかり感じられます。

- 酢を少し加えると、味が引き締まって、さらに美味しくなります。

- ごまや七味を振りかけても美味しく、ちょっとしたアクセントを加えられます。

この昆布巻きは、具材を使わずに昆布のみで作ることで、昆布の栄養をダイレクトに感じることができ、ヘルシーでシンプルなおせちの一品になりますよ!

大根と人参のなますのレシピ

材料(4人分)

- 大根 …… 200g

- 人参 …… 100g

- 塩 …… 小さじ1/2

- 酢 …… 大さじ2

- 砂糖 …… 大さじ1

- 梅酢 …… 大さじ1(お好みで)

- 白ごま …… 小さじ1

- レモン汁 …… 小さじ1(お好みで)

作り方

- 大根と人参の下ごしらえ

- 大根と人参は皮をむき、細切りにします。

- 塩をふり、しんなりするまで5~10分置いておきます。

- 水分を絞る

- 大根と人参から出てきた水分を軽く絞ります。

- 合わせ酢を作る

- 酢、砂糖、梅酢(お好みで)を混ぜ、砂糖が溶けるまでよく混ぜます。

- なますを和える

- 大根と人参に合わせ酢を加えてよく混ぜます。

- 白ごまをふりかけて、レモン汁を加えてさっぱりと仕上げます。

ポイント

✅ 梅酢を使うことで、なますに爽やかな酸味が加わり、食欲をそそります。

✅ レンコンの梅酢あえは、冷蔵庫で少し寝かせると味が馴染み、より美味しくなります。

✅ なますの酢は、お好みで甘酸っぱさを調整し、家族の好みに合わせてください。

✨レンコンと大根、人参で新しい年を迎え、心身ともに清々しい一年をスタートしましょう!✨

おせちの甘くないだし入りだし巻き玉子【薬膳的な効能】

- 卵:卵は 気(エネルギー) を補い、 体力や免疫力を高めます。特に 黄身 は 滋養強壮、肝臓の強化 に効果があり、寒い時期に特におすすめの食材です。

- だし(昆布と鰹):だしに使う昆布やかつおは、体の余分な熱を冷ます と同時に、気血 を補い、血行促進に役立ちます。昆布は特に ミネラル が豊富で、むくみを解消する効果もあります。

- 塩:塩は 体の調整 を助け、 水分バランス を整える効果があります。過剰に摂らないことが大切ですが、少量であれば 腎臓 を助ける役割を果たします。

【おせち料理の意味】

- だし巻き玉子は 「長寿」 を願い、円満な家庭を象徴しています。その形が丸いことから、「円満」 や 「新年の始まりの安定した運気」 を表しています。おせち料理では、家族全員の健康や繁栄を祈る意味が込められています。

材料(4人分)

- 卵 …… 4個

- だし(昆布とかつおの出汁) …… 100ml

- 塩 …… 小さじ1/4

- 醤油 …… 小さじ1/2

- みりん …… 小さじ1(オプション)

- サラダ油 …… 少々(焼くため)

作り方

- 卵液の準備

- ボウルに卵を割り入れ、だし、塩、醤油を加え、よく混ぜ合わせます。みりんを少し加えても風味が増しますが、甘くしたくない場合は省いてもOKです。

- 焼き準備

- フライパンにサラダ油を薄く引き、温めます。フライパンは 薄手のもの を使うと、火が均等に通りやすくなります。

- だし巻き玉子を焼く

- 卵液を少しずつフライパンに流し入れ、端が固まってきたら箸で巻き込むようにして少しずつ焼きます。巻いた玉子をフライパンの端に寄せ、残りの卵液を流し入れて繰り返します。

- 焼きあがったら、冷めないうちに取り出し、まな板に移して、きれいな巻き玉子に整えます。

- 完成

- 焼きあがっただし巻き玉子を食べやすい大きさに切り、皿に盛り付けます。

ポイント

- だしをしっかりと使うことで、ふんわりした食感と深みのある味わいが出ます。

- 少しずつ卵液を流し入れ、焼きながら巻くことで、しっとりとした仕上がりになります。

- 甘くないだし入りのだし巻き玉子は、食事のおかずとしてもぴったり。おせち以外の日常にも重宝します。

✨だし入りのだし巻き玉子で、家族の健康と円満な新年を迎えましょう!✨

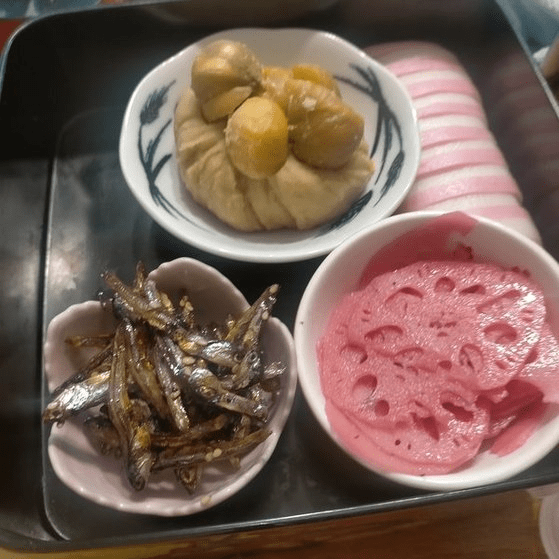

圧力鍋で作る黒豆

市販の黒豆は甘すぎるので、控えめな甘さに仕上げました。黒豆は薬膳的にもとても優れた食材で、腎を補い、体を元気にする働きがあります。

材料(作りやすい分量)

- 黒豆 … 250g

- 砂糖 … 140g

- 塩 … 少々

- 水 … 1.2ℓ

※黒豆125gで作る場合:砂糖70g、塩少々、水600cc

作り方

① 黒豆を一晩水に浸す。

→ ふっくら仕上げるために必要な工程です。

② ①に砂糖と塩を加え、圧力鍋で15分加圧する。

→ しっかり味を染み込ませるため、先に調味料を入れます。

③ 加圧終了後、味を確かめながら煮詰める。

→ 加圧直後は黒豆の色が抜けますが、煮詰めると戻ります。

薬膳的効能

黒豆は、腎を補い、血を養い、老化を防ぐ とされる食材です。特に冬におすすめで、冷えやむくみが気になる方、老化予防や美肌を意識している方にぴったりです。

◆ 黒豆(平性/甘味)

→ 腎の働きを助け、むくみを取る。血を補い、肌や髪の健康を守る。老化防止やアンチエイジングにも効果的。

◆ 砂糖(温性/甘味)

→ 気を補い、疲労回復を助ける。少量なら胃腸を整えるが、摂りすぎには注意。

◆ 塩(寒性/鹹味)

→ 腎を補い、水分代謝を助ける。少量なら体のバランスを整えるが、摂りすぎは逆効果。

この黒豆の煮物は、冬の寒さに負けない体づくりに最適な一品です。日々の食事に取り入れて、内側から健康を整えましょう!

栗だけで作る「栗きんとん」

栗の甘みを活かした、シンプルで贅沢な栗きんとんのレシピをご紹介します。市販の甘露煮を使わず、栗本来の風味を楽しめる一品です。

🌿 おせちと薬膳の意味 🌿

おせちにおける「栗きんとん」の意味

「きんとん(金団)」とは、黄金の財宝を意味し、豊かさや金運を願う縁起物 としておせちに欠かせない一品です。商売繁盛や家庭の繁栄を祈る意味も込められています。

薬膳的な栗の効能

栗(くり)は脾・胃・腎を補い、気血を養う 食材です。

- 冷え性改善(体を温める作用)

- 胃腸の働きを助け、消化を促す

- 老化防止・アンチエイジング(腎を補い、骨や筋肉を強くする)

- 疲労回復(エネルギーを補い、気力を高める)

冬にぴったりの食材なので、お正月に食べるのは理にかなっていますね!

(なめらか&素朴な味わい)

🍁 材料(約6個分)

- 生栗(または冷凍栗) … 300g

- はちみつ … 大さじ1(または砂糖大さじ1~2)

- 塩 … ひとつまみ

- 水 … 適量

🍁 作り方

- 栗の下ごしらえ

- 生栗を熱湯に10分ほど浸けてから鬼皮と渋皮をむく。

- 鍋に栗を入れ、かぶるくらいの水を加え、弱火で20~30分煮る。

- 裏ごししてなめらかに

- 柔らかくなった栗をザルや裏ごし器でこす。(またはマッシャーで潰す)

- なめらかにする場合は、水や栗の煮汁を少しずつ加えて調整。

- 甘みを加えて練る

- 鍋に裏ごしした栗、はちみつ(または砂糖)、塩ひとつまみを入れる。

- 弱火で練りながら、好みの硬さまで調整する。

- 茶巾絞りにして仕上げ

- ラップで包み、茶巾しぼりの形に整える。

- 冷やして味をなじませたら完成!

🌿 アレンジ・ポイント 🌿

✅ 栗の風味をより引き出したい → ほんの少し「白味噌」を加えるとコクが出る。

✅ 甘さを控えめにしたい → 甘みは栗の甘さだけでもOK!はちみつなしでも美味しい。

✅ 香ばしさをプラス → 仕上げにすりごまをまぶすと風味アップ。

✨ シンプルな栗きんとんは、おせちの中でも上品な一品 ✨

栗だけの優しい甘みで、胃腸にも負担をかけず、冬の養生にぴったり!

お正月だけでなく、普段のおやつにもおすすめです😊

田作り(おせち料理)レシピ

田作りは、**小魚(ごまめ)を使ったおせち料理の定番で、豊作や繁栄を願う縁起物です。魚の形が田んぼの田を象徴しており、「田作り=田を作る」**から「豊穣を願う」という意味が込められています。

薬膳的には、小魚はカルシウムや良質なタンパク質が豊富で、骨や歯を丈夫にし、体力を養う食材です。

🍁 材料(4人分)

- 小魚(ごまめ)(または田作り用の小魚)… 50g

- 醤油… 大さじ1

- みりん… 大さじ1

- 砂糖… 大さじ1

- 酒… 大さじ1

- 白ごま… 小さじ2(オプション)

🍁 作り方

1. 小魚の準備

- 小魚は軽く洗って水分を拭き取ります。

- フライパンで軽く炒めて、少し色づくまで加熱します。香ばしい香りが出てきたら、火を止めます。

2. 煮詰める

- 小鍋に醤油・みりん・砂糖・酒を入れて、火にかけます。

- 沸騰したら弱火にして、数分間煮詰めます。甘辛い味付けが整ったら、火を止めます。

3. 田作りを絡める

- 煮詰めたタレに炒めた小魚を加えて、タレが全体に絡むように優しく混ぜます。

- 白ごまを加えると、香りと風味が増して美味しくなります。

4. 冷ます

- 混ぜたら、平らな皿に広げて冷まします。

- 冷めたら完成です!

🌿 田作りの薬膳的な効果 🌿

- カルシウムが豊富な小魚は、骨を丈夫にし、体を支える大切な成分です。

- エネルギー補給にも役立ち、特に疲れを感じやすい冬には体力を養います。

- お正月にぴったりの栄養価で、忙しい時期に必要な栄養素を補い、元気な新年を迎えるために最適です。

田作りは、見た目も可愛らしく、おせち料理の中でも食べやすく、香ばしい味わいが食欲をそそります。

かまぼこ(おせち料理)レシピ

かまぼこはおせち料理に欠かせない一品で、紅白の色合いから**「祝儀」や「新しい年の始まり」を象徴します。特に紅かまぼこは、喜びや幸運**を表すとされ、縁起物として重宝されています。

薬膳的には、かまぼこはたんぱく質が豊富で、消化も良く、体調を整える食材です。また、魚がメインであるため、肝機能をサポートし、免疫力を高める効果も期待できます。

🌟 かまぼこのおせち料理としての使い方 🌟

🍁 材料(4人分)

- かまぼこ(紅白セットがおすすめ)… 適量

- 大根の葉や柚子の皮(飾り用)… 少量

🍁 作り方

1. かまぼこの準備

- かまぼこは、薄切りにするだけでなく、好みに合わせて薄い輪切りや三角形にカットしても美しく仕上がります。

- 紅白のかまぼこを使うと、お正月らしい華やかな彩りになります。

2. 飾り付け

- 大根の葉を使って、かまぼこに軽く添えることで、お正月らしさがアップします。

- 柚子の皮を薄切りにして飾り付けると、香りが引き立ち、風味が加わります。

3. 盛り付け

- おせち料理の盛り皿に、紅白のかまぼこを並べます。少し間隔を開けて、色鮮やかに並べると美しく仕上がります。

🌿 かまぼこの薬膳的な効果 🌿

- 消化促進: かまぼこは魚をベースにした食品で、消化が良く、体調を整える効果があります。

- 免疫力向上: 魚はビタミンDやオメガ3脂肪酸を含んでおり、免疫力を高め、寒い季節にぴったりの食材です。

- 肝機能: 魚に含まれるタウリンは、肝機能をサポートし、体調を整えます。

かまぼこは、そのままでも美味しく、彩り豊かなおせち料理にぴったりです。紅白の色合いが、見た目にも華やかで、良い運気を招いてくれるでしょう。

まとめ

新年を迎えるにふさわしいおせち料理を薬膳の知恵を取り入れながら作ることで、体にも心にも優しい食卓を囲むことができます。ここで紹介したレシピを参考に、季節の食材や薬膳的効能を意識して、家族みんなで楽しめるおせち料理を作りましょう。新しい年が健康で幸せな一年になるように、食べるものから心と体を整えて、素晴らしいスタートを切りましょう。

コメント